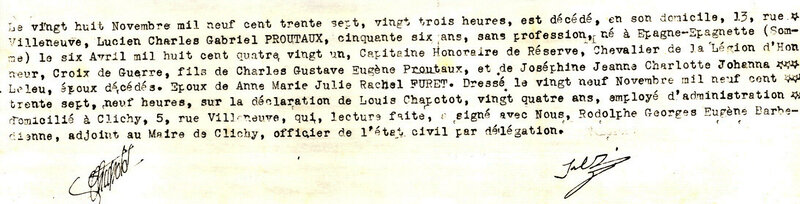

Réactions au décès de Lucien Proutaux (suite)

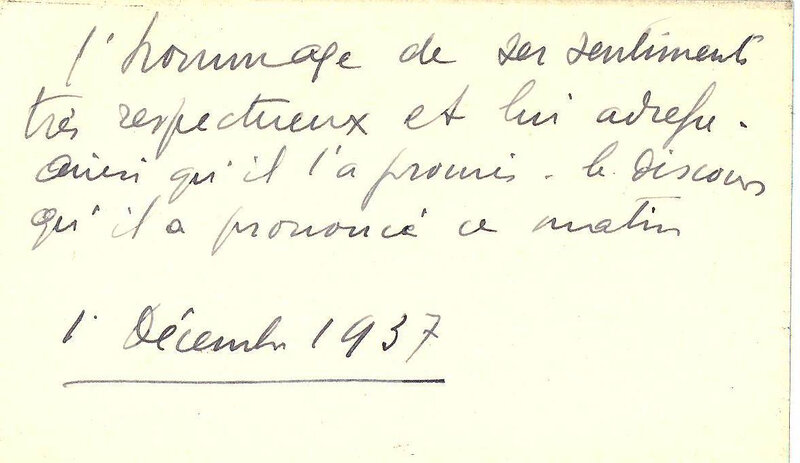

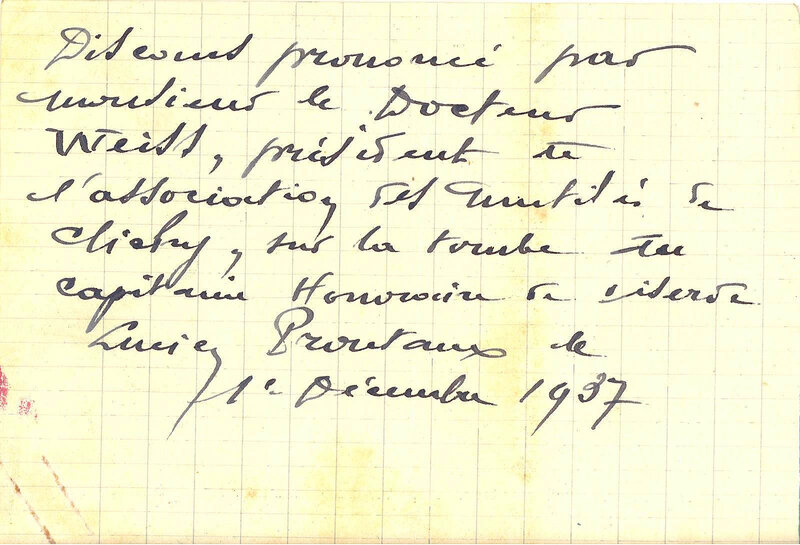

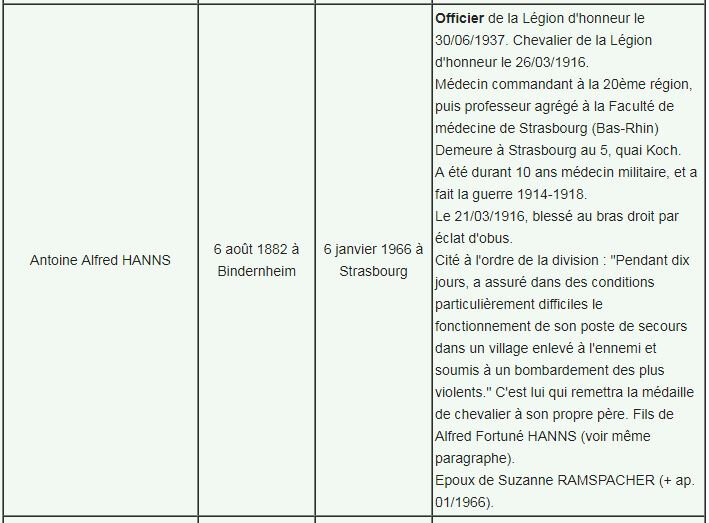

Lettre du Docteur Alfred Hanns[1] adressée à la veuve de Lucien: 1er décembre 1937

Chère Madame,

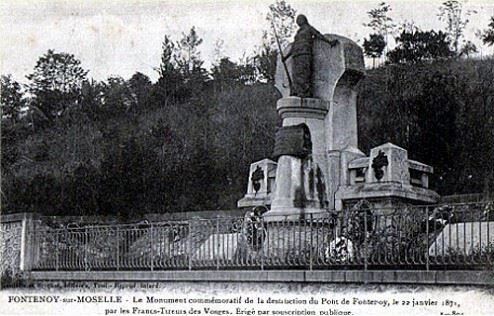

C’est avec une grande tristesse que j’ai appris, par le télégramme que vous m’avez envoyé, la mort, hélas attendue, de mon cher ami Proutaux. J’avais aussitôt pris toutes les mesures pour venir à son enterrement et avais déplacé des cours que j’avais aujourd’hui ; tout s’était fort bien arrangé et je pensais prendre ce matin le train de 3h qui m’amenait à Paris vers 9h ; un autre train commode me ramenait le soir à 23h à Strasbourg. Or voici que hier soir, je me suis senti pris d’un malaise général, avec toux, abattement et fièvre ; je suis allé me coucher en rentrant et ce matin, je n’ai pu arriver à me lever ; j’ai du garder la chambre ; je pense que c’est une grippe et que je me suis refroidi hier ; cela va un peu mieux cet après-midi, mais je suis désespéré de ce contretemps fâcheux, qui m’a empêché de suivre à sa dernière demeure mon fidèle camarade et de prier pour lui à la funèbre cérémonie de son enterrement. Je pense que de nombreux anciens du 226e [2] y auront assisté, et c’est avec joie que je me serais placé parmi eux ; je crois que si j’avais été sur place, ne m’eût pas pu empêcher de rendre à mon ami le suprême hommage d’assister à sa sépulture ; ce n’est que le long voyage, que je ne me sentais pas la force d’entreprendre ; c’est une belle figure de Soldat de la Grande Guerre qui disparaît, une noble carrière d’homme, à l’âme élevée et pure qui s’arrête ; il nous laisse de grands souvenirs, et ses anciens camarades le pleureront et garderont sa mémoire ! Veuillez recevoir, Madame, dans cette lettre, les sentiments émus de douleur et de condoléance que j’aurais voulu vous transmettre de vive voix, ainsi qu’à Mademoiselle votre fille[3] et à votre beau-frère[4]. A mon passage –de date bien imprécise- à Paris, je me permettrai d’aller vous faire visite pour parler avec vous du cher défunt. Ma femme vous prie d’accepter les témoignages de sa grande sympathie.

Signé A. Hanns

jointe à la lettre, une carte de condoléances de Mme Hanns

jointe à la lettre, une carte de condoléances de Mme Hanns

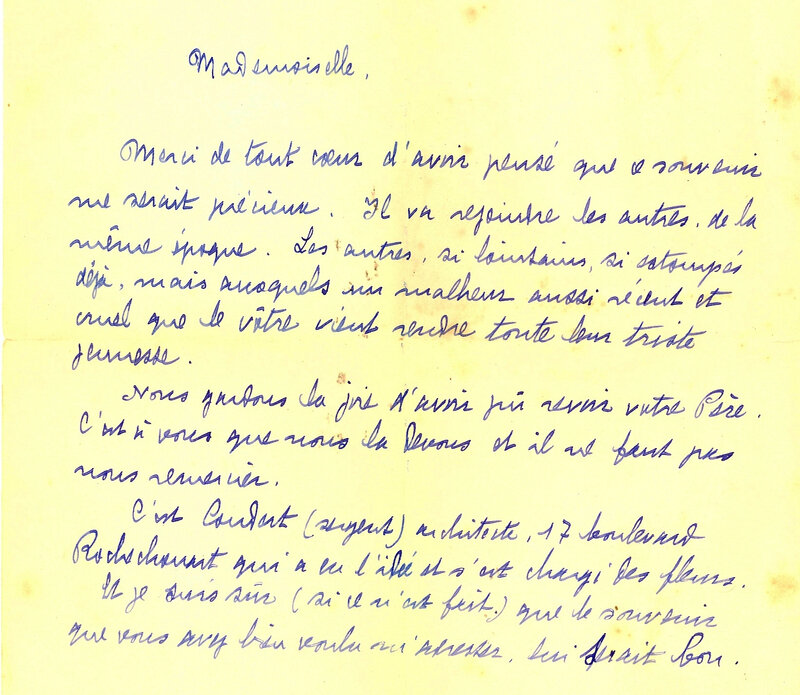

Condoléances de Jeanne Herscher-Clément, envoyées à Denise, fille aînée de Lucien :

Chère Mademoiselle,

Votre triste faire-part m’arrive si peu de temps après notre rencontre du « Lasso » que je m’en voudrais de répondre par une simple carte à l’annonce de ce grand deuil que vous saviez, hélas, si proche !

Je comprends si bien votre peine que je viens vous le dire en toute simplicité, et vous assure, en même temps, de ma sympathie fidèle et de mes prières unies aux vôtres.

Tout à l’heure, j’ai vu Oskomon (car notre concert est dans deux jours) et comme je lui disais votre peine, il m’a chargé de joindre à ma lettre une carte de bien sincères condoléances.

J’espère vous revoir avant que vous ne quittiez Paris et je vous renouvelle, chère Mademoiselle, l’assurance de ma pensée la plus fidèle et la plus sympathique.

Signé J. Herscher-Clément

Un portrait de JeanneHerscher-Clément dédicacé à Denise un immeuble de l'architecte Ernest Herscher, rue Schaeffer à Paris

Le chef indien Oskomon

Condoléances de Line Vautrin[5] à Denise : 1-12-37

Ma chère Denise,

C’est avec grande tristesse que j’ai reçu le faire-part de la mort de votre pauvre père.

Je trouve cela d’autant plus navrant que vous aviez eu la joie de le sauver de la terrible opération qu’il avait eu le courage de subir, et j’étais heureuse à la pensée qu’il allait mieux.

Ma pauvre Denise, je comprends quel chagrin vous devez éprouver car j’ai connu il y a dix ans pareille épreuve.

Dites bien surtout à votre mère que je comprends sa peine car j’ai le spectacle de maman qui fut si triste pendant de longues années et je sais ce que c’est qu’une mère qui perd un mari.

Je lui envoie toutes mes bonnes pensées car je la plains de ne pas avoir Simone auprès d’elle et d’avoir la perspective de vous voir vous éloigner aussi. Heureusement que vous êtes encore près de votre maman.

Je regrette de n’avoir pu aller à l’enterrement mais je suis complètement esquintée par l’effort fourni à l’exposition depuis 4 mois[6] et celui que je dois faire durant tout le mois de décembre dans mon magasin 41 rue de Berri[7].

Depuis 3 jours, j’ai une crise nerveuse à l’état latent car j’ai de grosses responsabilités, avec l’installation de ce magasin et des difficultés pécuniaires s’y rapportant.

Je suis donc restée ce matin dans mon lit jusqu’à midi pour me soigner.

Maman, d’autre part, n’a pu se déranger, car elle mettait au courant ma secrétaire qui, ce matin même, entrait chez nous et dont il fallait s’occuper. Maman me donne bien des inquiétudes avec son cœur qu’elle ne veut pas soigner et qui la fait souffrir.

Si je puis faire quelque chose pour vous, dites-le moi ! Naturellement, je n’oserais pas vous inviter à l’inauguration à moins que vous m’écriviez un petit mot avant le 7.

Je ne sais jamais s’il vaut mieux laisser les gens dans leur tristesse, ou s’il est préférable de les inviter afin de leur changer le moral, je regrette seulement que cette convocation de la presse n’ait lieu dans 5 ou 6 mois.

Croyez, ma chère Denise, que je prends bien part à votre peine, surtout en pensant au moment où vous retrouverez, ainsi que Madame Proutaux, la maison vide.

Maman se joint à moi pour vous envoyer nos meilleures amitiés à partager avec votre mère.

Bien sincèrement, Line

Line Vautrin en 1938 Un bijou de Line Vautrin en "talosel"

Line Vautrin y exposa du 25 mai 1 au 25 novembre 1937.

Line Vautrin y exposa du 25 mai 1 au 25 novembre 1937.

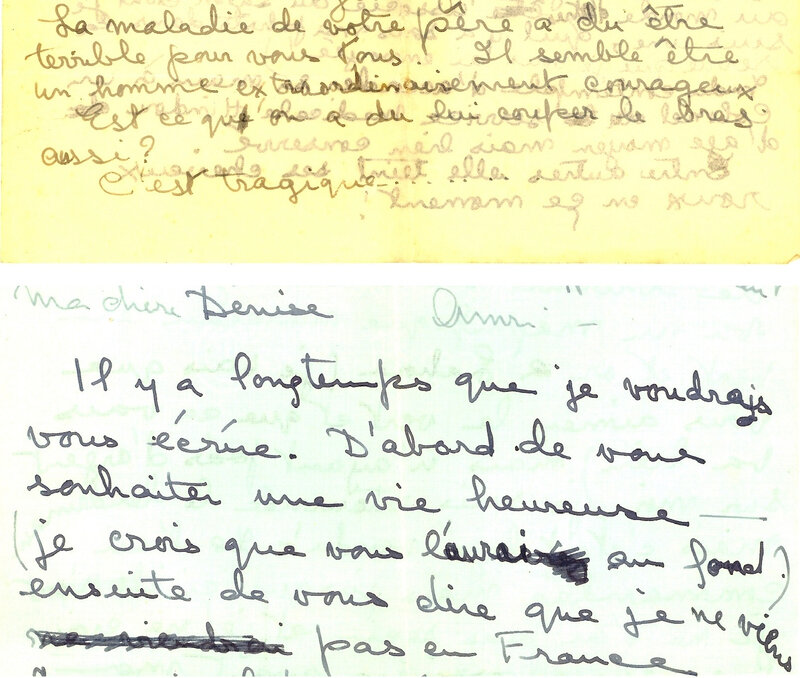

Lettres d’Amrita Sher-Gil[8] à Denise

Novembre 1937

La maladie de votre père a du être terrible pour vous tous. Il semble être un homme extraordinairement courageux.

Est-ce qu’on a du lui couper le bras ?

C’est tragique.

Ma chère Denise 13 juin 1938

Il y a longtemps que je voudrais vous écrire. D’abord, de vous souhaiter une vie heureuse (je crois que vous l’aurez, au fond), ensuite de vous dire que je ne viens pas en France.

Amrita Sher-Gil Année 1932 Denise & Amrita à la piscine Molitor à Paris

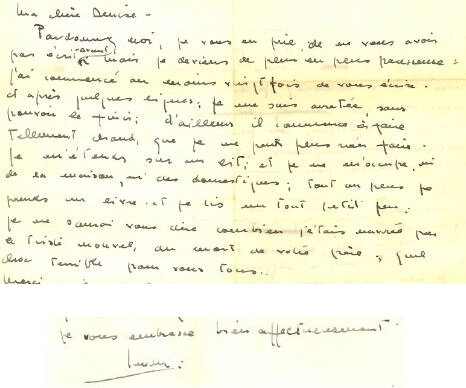

Lettre d’Indira Sher-Gil[9] à Denise

6, Raisina Road (Delhi)

6-3-38

Ma chère Denise

Pardonnez-moi, je vous en prie, de ne vous avoir pas écrit avant, mais je deviens de plus en plus paresseuse. J’ai commencé au moins vingt fois de vous écrire, et après quelques lignes, je me suis arrêtée, sans pouvoir le finir ; d’ailleurs, il commence à faire tellement chaud que je ne peux plus rien faire. Je m’étends sur un lit, et je ne m’occupe ni de la maison, ni des domestiques ; tout au plus, je prends un livre et je lis un tout petit peu.

Je ne saurais vous dire combien j’étais navrée par la triste nouvelle, la mort de votre père, quel terrible choc pour vous tous… (…)

1931, Paris, Amrita, Denise & Indira juin 1932, Amrita peint Indira et Denise, toile exposé au Salon des

Beaux-Arts de Paris de 1933 et conservée au musée national des Beaux-Arts de Delhi.

[1] Le docteur Hanns est cité à multiples reprises dans les Mémoires de Lucien : voir les 6, 13 et 26 août, 13, 27 et 28 septembre, 2 octobre 1914, 16 mars, 20 mai, 4 juin, 10 août et fin octobre 1915, 6 avril, 10 novembre 1916 et le 19 juillet 1918 et en appendices : lettre du Docteur Hanns du 10 janvier 1930, ainsi que le voyage de la Pentecôte 1935.

[2] 226e Régiment d’infanterie, dans lequel Lucien et le docteur Hanns ont commencé la guerre, en août 1914. (NDLR)

[3] Il s’agit de Denise, la fille aînée, qui fit avec son père le voyage sur les traces de la guerre en Alsace et Lorraine, en juin 1935, pour la Pentecôte. (NDLR)

[4] Maurice Proutaux, frère aîné de Lucien. (NDLR)

[5] Line Vautrin, née le 28 avril 1913 à Paris où elle décède le 12 avril 1997, est une artiste française, designer, créatrice de bijoux et d'objets de décoration. Tout au long de sa vie, elle refuse de soumettre son inspiration aux exigences de la mode contemporaine et fabrique des milliers d'objets, dont les « sorcières », miroirs circulaires convexes, au pourtour souvent décoré au moyen de « talosel ». En 1992, elle reçoit le Prix national des Métiers d’Art pour ses recherches sur les techniques de décoration. Elle décède brutalement d’un arrêt cardiaque le 12 avril 1997, deux ans avant sa rétrospective au musée des arts décoratifs de Paris.

[6] Line Vautrin assoit sa renommée lors de l’Exposition universelle de Paris en 1937 où elle tient un stand. Elle y présente une collection diversifiée reprenant ses célèbres boutons en bronze, mais aussi des colliers, des bracelets, des boucles d’oreilles ainsi que de nombreux autres accessoires de modes. Sa collection reçoit un certain engouement

[7] En 1937, à l’âge de 28 ans, elle ouvre sa première boutique non loin des Champs-Élysées, un petit local situé rue de Berri.

[8] Amrita Sher-Gil, née le 30 janvier 1913, morte le 5 décembre 1941, est une peintre hongroise- indienne. Amrita Sher-Gil est née à Budapest, en Hongrie, de Umrao Singh Sher-Gil Majithia, aristocrate sikh et érudit en sanskrit et en persan, et de Marie-Antoinette Gottesmann, une chanteuse d'opéra juive hongroise. À seize ans, Amrita navigue vers l'Europe avec sa mère pour se former comme peintre à Paris, d'abord à l’académie de la Grande Chaumière, puis à l’atelier de Lucien Simon où elle rencontre Boris Taslitzky et à l'École des beaux-arts, de 1930 à 1934. Elle réalise surtout des portraits dans un style proche du postimpressionnisme et du réalisme d’entre-deux-guerres. Ses premiers tableaux sont marqués par l’influence significative des modes occidentales sur la peinture, en particulier celles pratiquées dans les cercles bohèmes de Paris, dans le début des années 1930. À partir de 1934, son style est plus dépouillé et plus introspectif, elle s'interroge sur son identité, sur sa culture, sur les traditions de l'art indien, et décide de revenir en Inde

[9] Jeune sœur d’Amrita, Indira vécut de 1914 à 1975. Elle épousé Kalyan Sundaram, fonctionnaire indien, premier Secrétaire juridique de l’Inde indépendante et est la mère du metteur en scène Vivan Sundaram.

:format(webp):upscale()/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F88%2F13%2F1259833%2F98520774_o.jpg)

:format(webp):upscale()/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F46%2F68%2F1259833%2F98519330_o.jpg)